「百人浜に学ぶ講演会」で学ぶ

えりも地区中高一貫教育として、「百人浜国有林植樹事業~百人浜に学ぶ」をテーマにした環境学習を毎年、中学1年生で行っています。

1つは、えりも岬の緑化事業の歴史を学ぶ講演会。

もう1つは、えりも岬での植樹体験です。

今回は、講演会でした。

「夢は砂漠化しない」と題して、えりも岬の歴史ある緑化事業について学びました。

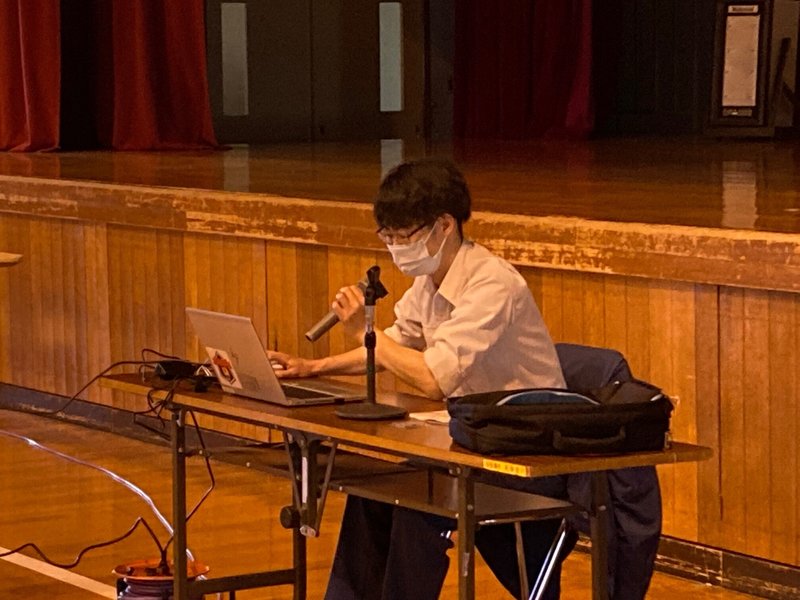

詳しく、そして、とても丁寧に語ってくださったのはこの方。

林野庁北海道森林管理局日高南部森林管理署えりも治山事業所の治山技術官、宮﨑さんです。

えりも岬の69年間の歴史が分かる、写真、動画などが入ったスライドを準備してくださって、とってもわかりやすお話をいただきました。

メモをとる子どもたちも真剣です。

講演のあと、宮崎さんも、「生徒の皆さんが、一生懸命話を聞いてくれて、メモまでとってくれていたので、とっても緊張しました~(^^)」となんだかうれしそうに話してくださいました。

授業の様子を記事にしようと、一緒に授業を受けていた筆者ですが、えりも岬について、何も知らなかったんだと衝撃を受け、思わず話に聞き入ってしまいました。

いっぱいになったメモから少し書き残しておきます。

今からおよそ140年前、えりも岬に入植してきた先人が、そこでの営みの中で薪を必要としたため、森がなくなるまでになってしまいました。

山ははげ山となり、砂漠となったえりも岬では、降った雨で土砂が海に流れ込み、海の濁りの原因にもなりました。

獲れた昆布は、泥昆布と呼ばれるほどに品質が下がり、風で砂が舞い、目が痛んだり、井戸水も汚れたりと生活にも困るようになりました。

街を捨てるか、砂漠化を止めるか・・・。

街の人は、行動したのでした。

試行錯誤を繰り返しながら、浜にあがる雑海藻(通称ゴタ・ゴダ)に目を付けることになります。

後にえりも式緑化工法と呼ばれるこの方法は、草のたねを混ぜたゴタを砂漠となった地面に敷くことで、風による砂の飛び散りをおさえ、同時に土に養分を与えてくれることにより、草が根付くことができました。草本緑化に成功することができたのです。

さらに、木を植えて、木本緑化を目指そうとしたのですが、クロマツ、カシワの木以外は全滅。また成長にもムラが生じたのです。

そこで、防風垣を設置し、風から苗木を守り、冬に降る雪も飛ばないようになるため、寒さを防ぐこともできました。

また、密植といって、通常の2倍の密度で植樹し、お互いに支え合うようにするという工夫も取り入れました。

ある程度木が大きくなると、調整のために伐採を行い、同時に広葉樹のも植林するようにしました。

こうして、森は元あったように、どんどん豊かになり、きれいな空気、きれいな海をとりもどし、良質な昆布、豊かな海産物、鳥も棲みつくようになり、観光地としても発展していきます。

このような先人たちの工夫と苦労により、えりも岬にまた豊かな自然がもどってきたのでした。

この自然を、今を生きる私たちは守り育て、次世代へと引き継いでいかなければなりません。

最後に、1年生を代表して、宮崎さんにお礼の言葉を伝えました。

来週29日には、実践編として、百人浜での植樹体験を行います。

宮崎さんをはじめとして、たくさんの方にもご協力いただく予定です。

私も行きます!とっても楽しみです。